中国は、新興国だけでなく世界経済の牽引役として順調な成長を遂げています。昨今一時的な成長減速はあるものの、今後も世界第1位の人口を武器に、高い経済成長が期待できます。

本記事では、今後の成長が期待できる中国株式市場への投資を目的としたETFやインデックスファンドの比較・解説を行います。中国の複雑な株式区分や株価指数の違いも解説し、投資方針毎にオススメ商品を紹介します。また、売買コストを抑えた商品購入先も紹介します。

中国の株式区分

中国への投資を行う上で、はじめに抑えておきたいポイントが中国の証券取引所と株式区分です。このポイントを抑えて置かないと、金融商品の投資対象がわからなくなってしまいますので、はじめに解説いたします。すでにご存知の方は、読み飛ばしてください。

日本に東京証券取引所などがあるように、中国にも以下3つの証券取引所があります。

- 香港証券取引所

- 上海証券取引所

- 深セン証券取引所

各証券取引所の上場銘柄は全て同じではありません。以下、各証券取引所の特徴、および株価指数を理解する上で重要となる株式区分を解説します。

香港証券取引所とその株式区分

香港証券取引所は、中国にある証券取引所の中でも外国人投資家が自由に取引ができる市場です。多くの投資家は香港証券取引所を利用し、中国株式の売買を行っています。

香港証券取引所では、企業の種類により、以下のように株式が分けらています。投資先企業や株価指数の特徴を知る上で重要ですので覚えておきましょう。

[table id=18 column_widths=”17%|83%”/]

上海・深セン証券取引所と株式区分

上海証券取引所、および深セン証券取引所は、中国国内(中国本土)の投資家向けの証券取引所です。両取引所でも、以下のように株式を区分けしています。

[table id=19 /]

A株とB株が持つ権利や額面は同じですが、上海・深センに上場する企業がすべてがAB両方の株を上場しているわけではありません。

このように、一口に中国と行ってもたくさんの種類の株式があります。以下、紹介する中国の主要株価指数や投資商品も投資対象となる株式の種類が異なります。

参考 中国の証券取引所や株式区分の詳細は、以下もご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/clasification-china-securities-stock-exchange/

中国の主要株価指数の特徴と違い

中国の代表的な株価指数には、香港ハンセン指数、CSI300指数、MSCIチャイナ指数の3つがあります。下表は、それぞれの指数の特徴をまとめたものです。

[table id=1108 /]

香港ハンセン指数とは?

香港ハンセン指数は、構成銘柄が50と分散効果に疑問があるものの、中国市場としては最もアクセスしやすい香港取引所の銘柄が対象となっているため、本指数をベンチマークとする金融商品の投資コストが、割安な点でメリットがあります。例えば、ハンセン指数ETFの投資コスト(信託報酬)は0.1%と超低コストです。

参考 ハンセン指数の詳細は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/index-hongkong-hasen/

CSI300指数とは?

CSI300指数の構成銘柄は最も多く分散効果が期待できます。また、中国人と機関投資家しかアクセスできない上海・深センのA株を構成銘柄としているため、中国本土への分散投資を行いたい方にとっては、CSI300指数をベンチマークとする金融商品は、大変貴重です。

参考 CSI300指数の詳細は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/csi300-index/

MSCIチャイナ指数とは?

香港取引所も含めた中国の株式市場全体に投資したいという方は、MSCIチャイナ指数がオススメです。香港・上海・深セン全ての取引所に上場するB株を対象としています。MSCIチャイナ指数の場合、組み入れ上位銘柄には、チャイナモバイル、テンセント、中国商工銀行など世界でも御馴染みの企業が顔を出してきます。

参考 MSCIチャイナ指数の詳細は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/index-msci-china/

まとめると、中国の各地域に分散投資をしたい方はMSCIチャイナ指数、中国本土に投資したい方はCSI300指数、大型銘柄に絞って低コストで投資をしたい方は香港ハンセン指数をベンチマークとする金融商品を選ぶのが良いでしょう。以下、実際の各株価指数をベンチマークとするETF・インデックスファンドを紹介します。

中国株式クラスのETF・インデックスファンド

上述した、各株価指数をベンチマークとするETF・インデックスファンドを紹介します。

香港ハンセン指数

香港ハンセン指数をベンチマークとする投資商品は、投資コストの安い点が魅力です。低コストで中国の大型株式に投資したい方にオススメです。

下表は、香港ハンセン指数をベンチマークとするETFのコスト比較です。(02828は香港ハンセンH株指数、1572はハンセン指数の2倍、1573はハンセン指数の-1倍の動きに連動)

[table id=1110 /]

リンクから各銘柄の詳細をご覧いただけます。

中国株式市場への中長期投資を行う場合、ETF保有時にかかる信託報酬が最も安い、ハンセン指数ETF(02833)がオススメです。投資コストは投資家への確実なマイナスリターンとなります。投資対象が同じ場合、投資コストの安い運用商品を選ぶよう心がけましょう。

ただし、毎月積立投資など、小資金を頻繁に売買される方は、売買手数料が割安な国内ETF「上場インデックスファンド中国H株(1548)」がオススメです。

また、ETFではなくインデックスファンドを利用した投資を行いたいという方は、香港ハンセン指数ファンドがオススメです。SBI証券で購入保有すれば、購入手数料無料で、毎月500円から自動積立が行えます。また、SBI投信マイレージサービスによるポイント還元でお得にファンドを保有できます。

参考 香港ハンセン指数とその連動ETF・ファンドの比較・解説は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/index-hongkong-hasen/

CSI300指数

CSI300指数をベンチマークとする投資商品は、中国本土(上海・深セン)への分散投資に特化した商品です。中国本土の経済成長を享受する投資を行いたい方にオススメです。

下表は、CSI300指数をベンチマークとするETFのコスト比較です。

[table id=1109 /]

リンクから各銘柄の詳細をご覧いただけます。

信託報酬が最安のETFはホライズンCSI300ETF(03127)です。中長期の投資を行う場合は、投資コストの安いホライズンCSI300ETFがオススメです。

ただし、短期的に売買したい方は、国内ETFとして売買手数料が安い上場インデックスファンド中国A株CSI300(1322)が良いでしょう。短期売買の場合、信託報酬よりも売買手数料の安さの方が重要となります。また、後述するようにGMOクリック証券で売買すれば、手数料を超割安にできます。

参考 CSI300指数とその連動ETFの比較・解説は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/csi300-index/

MSCIチャイナ指数

MSCIチャイナ指数をベンチマークとする投資商品は、香港・中国本土(上海・深セン)全ての市場へ分散投資したい方にオススメの投資商品です。

日本から購入できるMSCIチャイナ指数をベンチマークとする投資商品は、唯一iシェアーズMSCIチャイナ・インデックスETF(02801)があります。信託報酬0.59%で、香港・上海・深セン全ての市場へ分散投資することができます。

参考 MSCIチャイナ指数とその連動ETFの比較・解説は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/index-msci-china/

分散性を高めるために

リスクを分散し、中国だけなく新興国株式市場全体への分散投資を行いたい場合、インデックスファンドであれば三井住友・DC新興国株式インデックスファンド(信託報酬:0.56%)、ETFであればバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF(VWO)(信託報酬:0.15%)がオススメです。これらのファンドには、中国が2~3割の比率で配分されています。

参考 新興国株式クラスのファンド・ETFの比較・詳細は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/emerging-countries-stock-indexfunds-etf/

また、新興国でなく先進国株式市場への分散投資は、たわらノーロード先進国株式(信託報酬:0.225%)やニッセイ外国株式インデックスファンド(同:0.24%)がオススメです。

参考 先進国株式クラスのファンド・ETFの比較・詳細は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/developed-countries-stock-indexfunds-etf/

さらに分散効果を高めいたいという方は、バンガード・トータル・ワールド・ストックETFや三井住友・DC全海外株式インデックスファンドなどの全世界株式ファンドがオススメです。先進国・新興国の約50カ国に分散投資を行うことができます。

参考 全世界株式クラスのファンド・ETFの比較・詳細は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/all-world-stock-indexfunds-etf/

コストを抑えたオススメ購入先

コストは投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させます。投資コスト(売買手数料)の安い証券会社を選び、パフォーマンス向上に努めましょう。以下、国内ETF・海外ETFの場合に分けて、お得な購入先を紹介します。

海外ETFの場合

ホライズンMSCI中国ETFなどは、海外ETF(中国ETF)のためマネックス証券・SBI証券・楽天証券の3ネット証券の取り扱いとなります。全ての証券会社で特定口座内で中国ETFを取り扱うことができます。

取引コストの安い証券会社は、売買する株式の代金によって異なります。以下、取引にかかるトータルコスト(売買手数料、および為替手数料)の安い証券会社を解説します。

まず、中国ETF売買手数料は、下表のようになっています。SBI証券とマネックス証券が同様の料金体系で、楽天証券が小価格で割安な料金体系となっています。

取引コストの安い証券会社は、売買する株式の代金によって異なります。以下、取引にかかるトータルコスト(売買手数料、および為替手数料)の安い証券会社を解説します。

まず、中国ETF売買手数料は、下表のようになっています。SBI証券とマネックス証券が同様の料金体系で、楽天証券が小価格で割安な料金体系となっています。

[table id=42 /]

為替手数料に関しては、SBI証券が最安です。提携先の住信SBIネット銀行で両替することで為替手数料を他社よりも節約できます。外貨特BUY日に両替すれば、両替コストは0円(無料)になります。また、外貨入出金サービスも充実しており、オススメです。

参考 SBI証券の外貨入出金サービスの詳細は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/sbi-foreign-currency-deposits-and-withdrawals-service/

トータルコスト(売買手数料+為替手数料)の比較

売買手数料と為替手数料のトータルコストについて解説します。このトータルコストの安い証券会社で中国ETFを売買することで、コストによるマイナスリターンを防ぐことができます。

楽天証券とSBI証券のトータルコスト比較を解説します。(マネックス証券は、SBI証券と同じ売買手数料だが為替手数料が割高、かつその他経費が別途かかるため、本比較からは除外。)

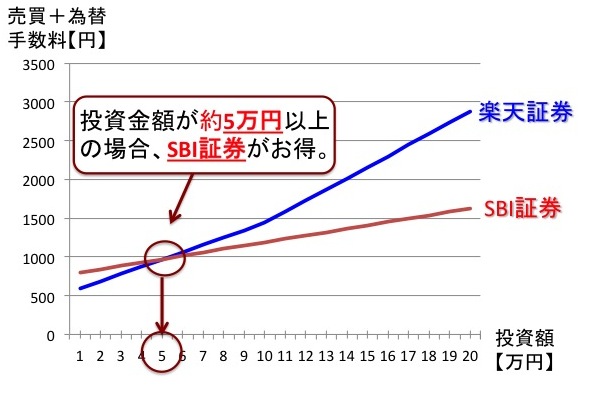

以下のグラフは、投資資金毎のトータルコストを楽天証券(青線)・SBI証券(赤線)で比較したグラフです。横軸が投資資金(中国ETFの約定代金)、縦軸が投資資金毎の為替・売買手数料のトータルコストです。(1香港ドル=16円で計算)

上のグラフからわかるように、5万円以下の金額で中国ETFを売買する場合は楽天証券がおトクとなります。逆に、5万円以上の金額での売買は、SBI証券がおトクになります。住信SBIネット銀行で換金する場合、ほとんどの価格帯でSBI証券を用いた売買がおトクとなります。

まとめると、中国ETF・株式売買の証券会社を選ぶ場合、

- 機動的な売買・積立・リバランス・配当金(分配金)の再投資など小資金(5万円程度)での売買をする方は楽天証券がオススメ。

- 約5万円以上の資金で中国ETFを買い付ける方はSBI証券がおすすめ。(住信ネットSBI銀行で両替しないなら約15万円以上)

SBI証券・楽天証券の詳細確認・無料口座開設は、以下の公式ページから行えます

参考 中国ETF売買のためのその他比較情報は、以下の記事もご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/recommended-securities-china-etf/

NISA口座ならSBI証券がお得!

上記の3ネット証券では、NISA口座内での海外ETFの買付手数料が無料です。そのため、NISA口座で本ETFや海外ETFを買い付ける場合、為替手数料が最も安いSBI証券が最もおトクなためオススメです。

参考 SBI証券NISA口座内の手数料に関しては、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/free-of-charge-in-nisa-account-of-sbi-securities/

SBI証券の詳細確認・無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。

⇒ SBI証券

また、本ブログでのSBI証券の解説・評価、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/sbi-merit-demerit/

国内ETFの場合

上場インデックスファンド中国A株CSI300などの国内ETFは、国内株式売買手数料が安い証券会社での売買が重要です。下表は、各証券会社の国内株式・ETFの売買手数料比較です。

[table id=41 /]

表からわかるように、投資資金が10万円以下なら松井証券が、10万円以上ならライブスター証券が圧倒的にお得です。皆様の投資資金に合わせてお使い分けください。

参考 手数料最安の松井証券・ライブスター証券の詳細確認・無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。ご興味をもたれた方は、ぜひご覧ください。

⇒ ライブスター証券

⇒ 松井証券

また、本ブログでの松井証券・ライブスター証券の評価・解説は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/matsui-merit-demerit/

http://investment-by-index-invest.com/livestar-merit-demerit/

GMOクリック証券なら全ての価格帯で売買手数料実質無料に!

上表でご覧いただいたように、GMOクリック証券は全ての価格帯でNo2.の安さです。しかし、GMOインターネット(9449)などの株主優待を使うことで、売買手数料が実質無料となります。私は本方法を使って、国内ETF・株式を売買しています。

GMOクリック証券で売買手数料を実質無料にする方法は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/way-of-free-cost-by-gmo/

また、GMOクリック証券ならNISA口座での株式売買手数料が恒久的に無料です!

参考 GMOクリック証券の詳細確認・無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。今なら口座開設キャンペーンで3ヶ月間売買手数料無料になります。

⇒ GMOクリック証券

また、本ブログのGMOクリック証券の評価・解説は、以下をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/gmo-click-merit-demerit/

コストは投資家の確実なマイナスリターンとなります。購入にかかる費用(売買手数料と為替手数料)が安い証券会社を選び、コストお抑えましょう。

参考 国内ETF購入のための証券会社で迷った方は、以下もご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/recommended-securities-for-kokunai-etf/

インデックスファンドの場合

ニッセイTOPIXインデックスファンドは、以下の大手ネット証券会社から購入可能ですが、利便性が良く、投資信託保有時のポイント還元率が最も高いSBI証券での保有が最もオススメです。

参考 SBI証券の詳細確認・無料口座開設は、以下の公式ページから行えます。ご興味をもたれた方は、ぜひご覧ください。

⇒ SBI証券の詳細確認・無料口座開設

また、本記事でのSBI証券の解説・評価は、以下の記事をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/sbi-merit-demerit/

[table id=11 /]

SBI証券やその他証券会社のポイント還元の詳細は、以下の記事をご参照ください。

http://investment-by-index-invest.com/comparison-point-program-of-securities/

コストは投資家への確実なマイナスリターンとなり投資パフォーマンスを悪化させます。投資コストの安い証券会社を選び、確実に行える投資パフォーマンスの向上を行いましょう。

参考 本記事で紹介した証券会社は、以下の公式ページから無料口座開設が行えます。

- GMOクリック証券

← 国内ETFなら最もおトク!

- SBI証券

← ポイント還元でおトク!ETFでもおトク!

- マネックス証券 ← 今なら口座開設で最大31,000円

- 楽天証券← 低価格ETFでおトク!

参考 現在行われている、お得な口座開設キャンペーンは、以下をご参照ください。

コメント